Auskunftsverweigerungsrecht (§ 55 StPO)

Wenn Sie als Zeuge in einem Strafverfahren geladen werden, kann es passieren, dass Ihre Aussage auch für Sie selbst rechtlich problematisch wäre. Genau für diesen Fall sieht die Strafprozessordnung ein besonderes Schutzrecht vor: das Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO. Es soll verhindern, dass Sie sich durch Ihre eigene Aussage selbst belasten oder strafrechtliche Konsequenzen für sich oder nahe Angehörige befürchten müssen.

Für viele ist es eine unangenehme Vorstellung, vor Gericht eine Aussage zu verweigern. Doch in bestimmten Situationen ist das nicht nur erlaubt, sondern sogar sinnvoll und rechtlich abgesichert. Der folgende Beitrag erklärt Ihnen, was das Auskunftsverweigerungsrecht genau bedeutet, wann es greift und wie Sie sich verhalten sollten, wenn Sie betroffen sind.

Was bedeutet das Auskunftsverweigerungsrecht?

Das Auskunftsverweigerungsrecht erlaubt es Ihnen als Zeuge, bestimmte Fragen nicht zu beantworten – und zwar dann, wenn Ihre Antwort Ihnen selbst oder einem nahen Angehörigen schaden könnte. Es geht also nicht darum, Aussagen generell zu verweigern, sondern nur in Bezug auf bestimmte Inhalte, die strafrechtlich relevant sein könnten.

Anders als das Zeugnisverweigerungsrecht, das zum Beispiel Angehörigen des Beschuldigten zusteht, schützt § 55 StPO speziell vor Selbstbelastung. Das bedeutet: Wenn Sie durch Ihre Antwort Gefahr laufen, selbst ins Visier der Strafverfolgung zu geraten, dürfen Sie schweigen – und müssen dafür keine negativen Konsequenzen befürchten.

Wann darf man die Aussage verweigern?

Sie dürfen die Auskunft verweigern, wenn Ihre Aussage dazu führen könnte, dass gegen Sie selbst ein Strafverfahren eingeleitet wird. Dabei ist es nicht nötig, dass bereits ein Verfahren läuft oder Sie konkret verdächtigt werden. Es genügt, wenn Ihre Aussage einen Anfangsverdacht begründen könnte. Auch Ordnungswidrigkeiten, die mit einer Geldbuße geahndet werden, fallen darunter.

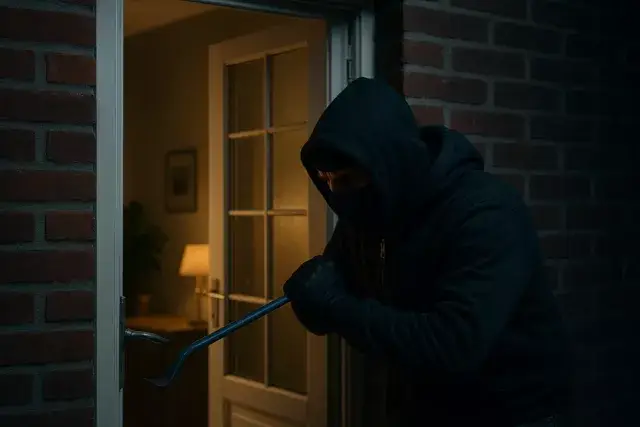

Beispiel: Sie sollen aussagen, ob Sie bei einem bestimmten Treffen dabei waren, bei dem es möglicherweise zu einer strafbaren Handlung kam. Wenn Ihre Anwesenheit ein Hinweis darauf wäre, dass Sie selbst beteiligt waren, dürfen Sie die Antwort verweigern.

Wie läuft das in der Praxis ab?

Bevor Sie als Zeuge aussagen, muss das Gericht oder die Staatsanwaltschaft Sie über Ihr Auskunftsverweigerungsrecht belehren. Diese Belehrung ist gesetzlich vorgeschrieben und dient Ihrem Schutz. Sie müssen dann selbst entscheiden, ob Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen wollen.

Wichtig: Sie dürfen eine Antwort nicht einfach weglassen oder ausweichen. Wenn Sie schweigen möchten, müssen Sie das ausdrücklich sagen. Erst dann gilt Ihre Aussage als verweigert.

Was schützt das Auskunftsverweigerungsrecht konkret?

Das Recht schützt nicht nur davor, dass Sie sich durch Ihre Aussagen selbst belasten. Es verhindert auch, dass Sie durch Ihre Aussagen Hinweise geben, die zu Ermittlungen gegen Sie oder nahe Angehörige führen könnten. Bereits die Bejahung oder Verneinung einer scheinbar harmlosen Frage kann manchmal ausreichen, um Verdachtsmomente zu wecken. Daher ist der Schutz weit gefasst.

Auch wenn Sie früher bereits Angaben gemacht haben, die Sie nun belasten könnten, dürfen Sie weitere Fragen dazu verweigern. Entscheidend ist, dass eine neue Antwort neue Risiken für Sie birgt.

Beispiel aus der Praxis

Ein Zeuge wird zu einer Auseinandersetzung befragt, bei der es zu einer Körperverletzung gekommen sein soll. Er war selbst anwesend und möglicherweise beteiligt. Durch seine Aussage könnte er sich selbst der Mittäterschaft verdächtig machen. In diesem Fall darf er sich auf § 55 StPO berufen und die Aussage verweigern – auch wenn das Verfahren nicht gegen ihn läuft.

Was passiert, wenn man die Aussage verweigert?

Wenn Sie sich auf Ihr Auskunftsverweigerungsrecht berufen, darf Ihnen daraus kein Nachteil entstehen. Das Gericht darf Ihre Weigerung nicht negativ bewerten. Ihre frühere Aussagen – etwa bei der Polizei – bleiben jedoch grundsätzlich verwertbar, wenn Sie sich erst später auf das Recht berufen.

Auch wenn Sie keine Aussage machen, kann es sein, dass andere Zeugen oder Beweismittel herangezogen werden. Ihr Schweigen beendet das Verfahren also nicht automatisch. Dennoch ist es in vielen Fällen ein sinnvolles Mittel, um sich vor Risiken zu schützen.

Häufige Fragen zum Auskunftsverweigerungsrecht

Muss ich sagen, warum ich nicht aussagen will?

Nein. Es genügt, wenn Sie sich auf § 55 StPO berufen. Sie müssen keine Begründung abgeben und auch nicht sagen, wovor genau Sie sich schützen möchten.

Kann ich später doch noch aussagen?

Ja. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern – solange die Vernehmung noch läuft. Auch eine zunächst verweigerte Aussage darf später nachgeholt werden.

Darf ich mich von einem Anwalt beraten lassen?

Ja. Sie dürfen sich vor der Aussage rechtlich beraten lassen. Gerade wenn Sie unsicher sind, ob eine Antwort für Sie gefährlich sein könnte, ist das empfehlenswert.

Anzeige erhalten?

Wenn Sie als Zeuge in einem Verfahren auftreten sollen und nicht sicher sind, was Sie sagen dürfen oder müssen, kann es schnell kompliziert werden. Ein unbedachtes Wort kann weitreichende Folgen haben. Das Auskunftsverweigerungsrecht schützt Sie in solchen Situationen – doch es muss richtig angewendet werden. Eine rechtzeitige Klärung Ihrer Aussagepflichten hilft, spätere Probleme zu vermeiden.